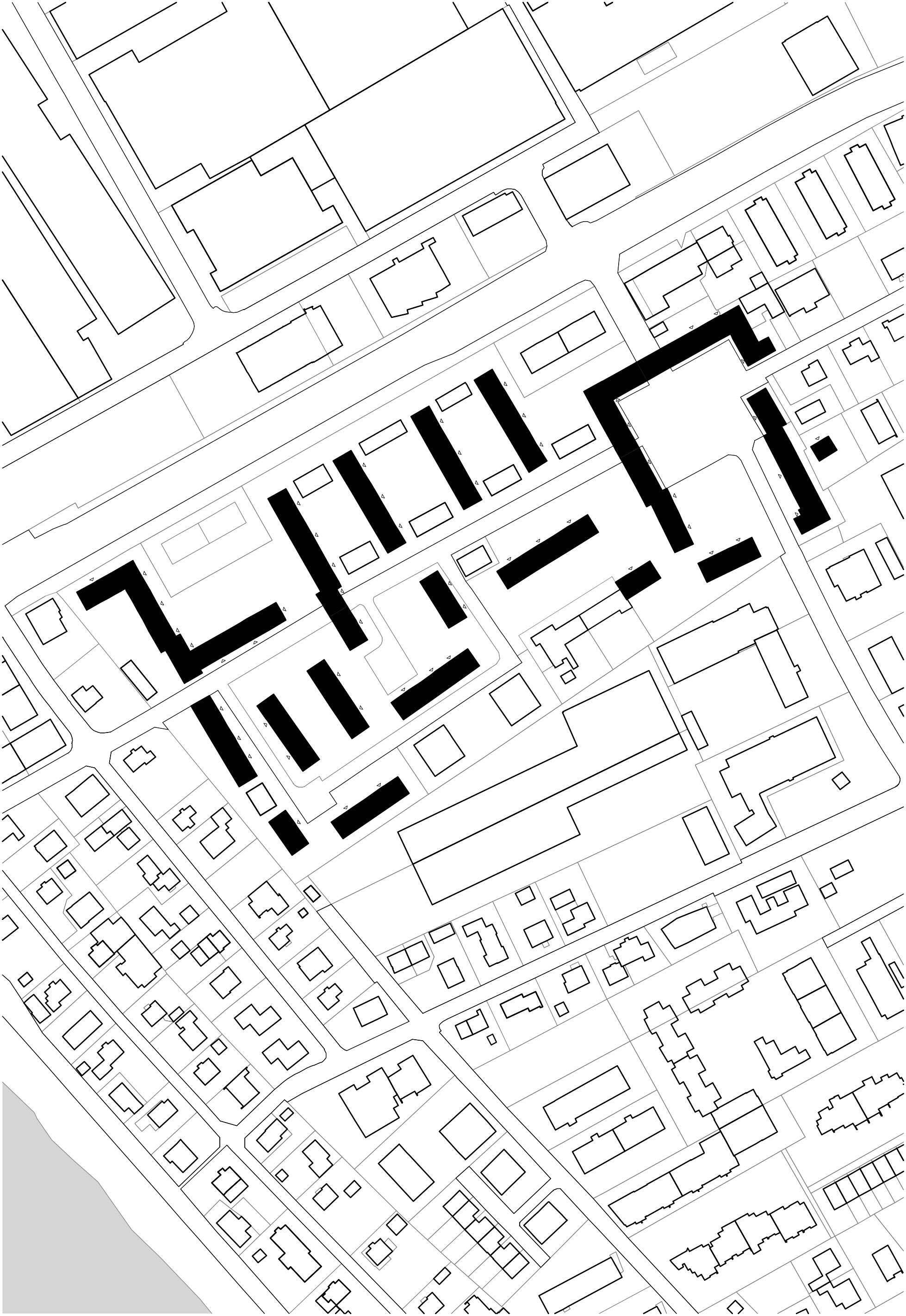

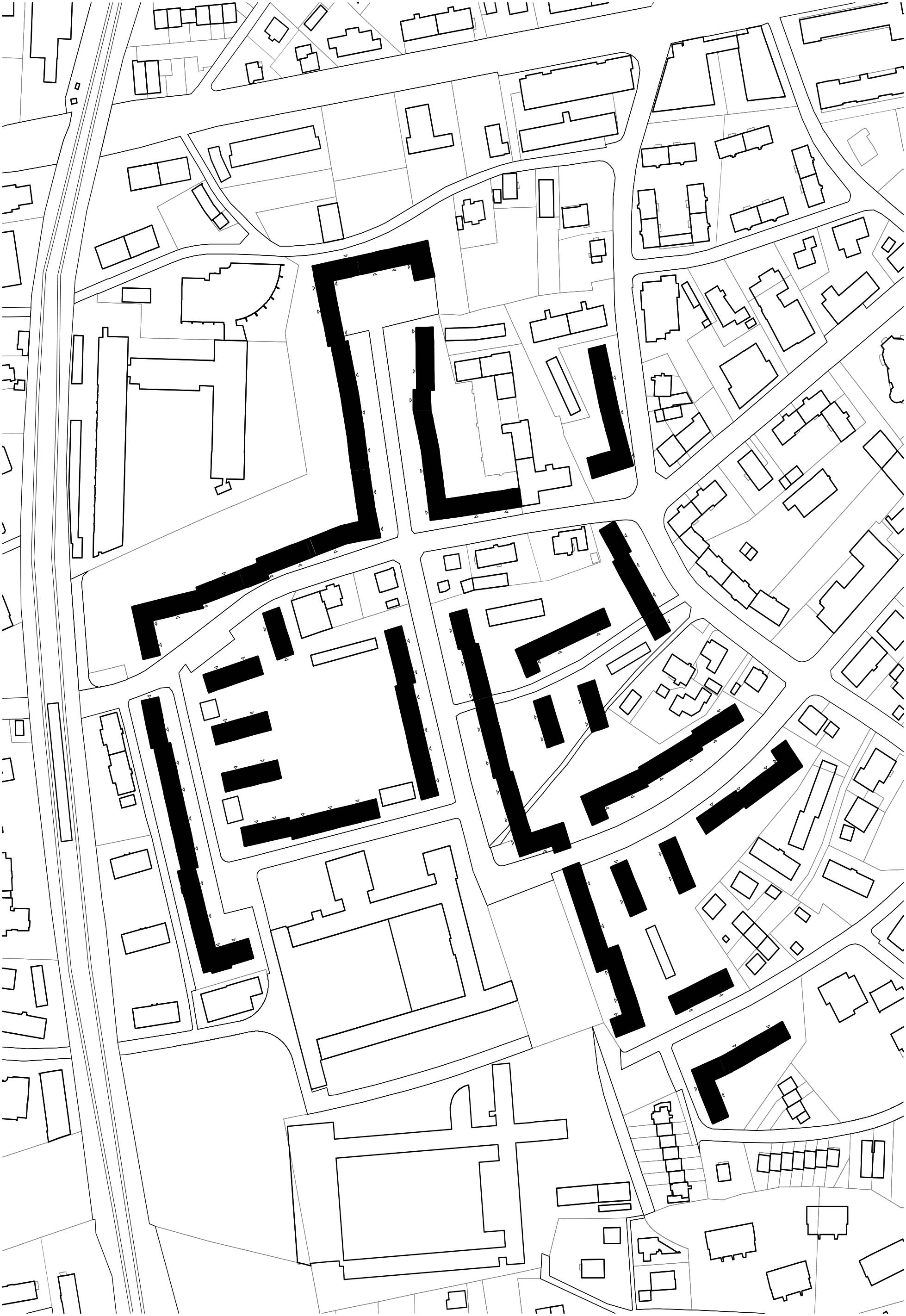

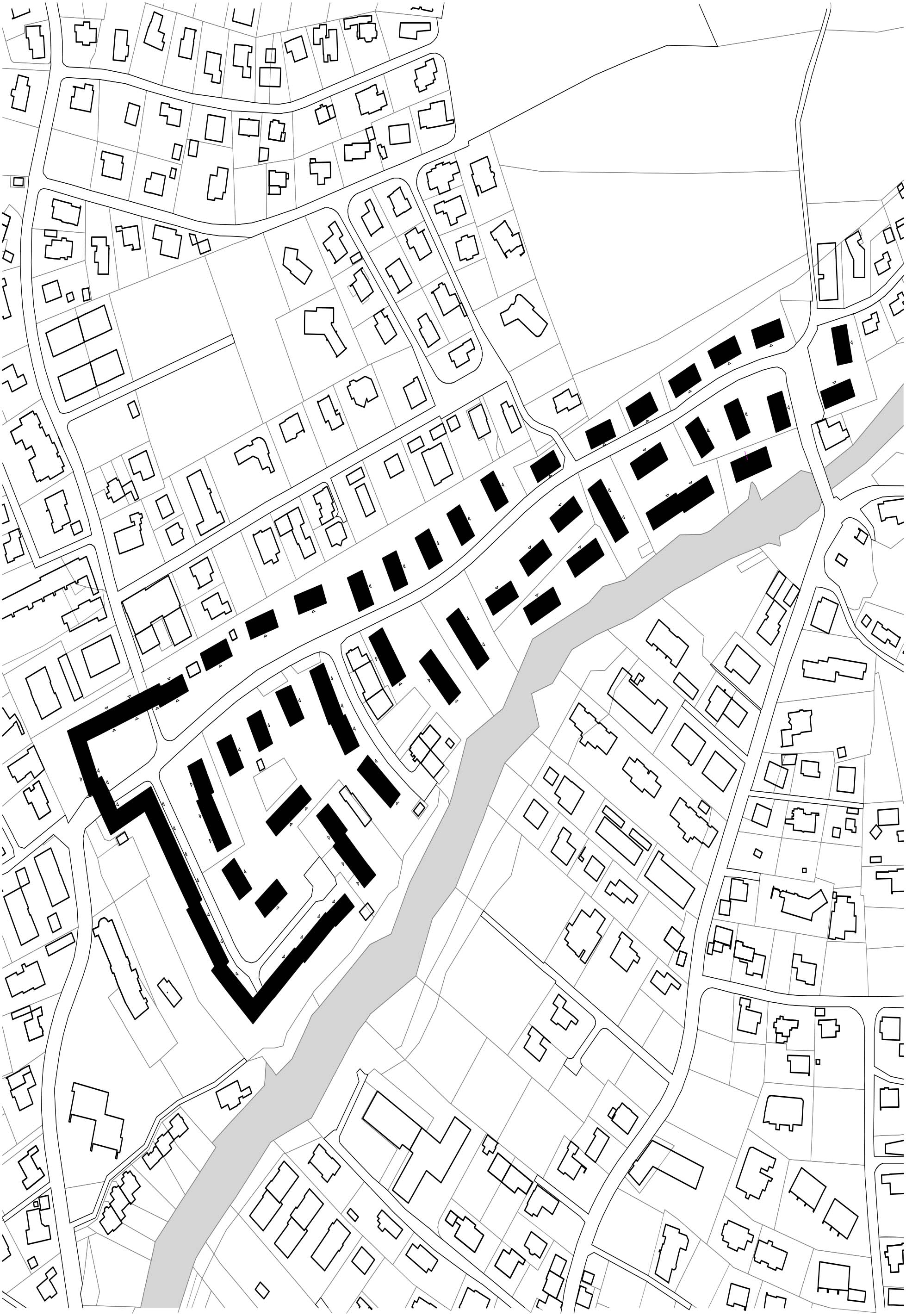

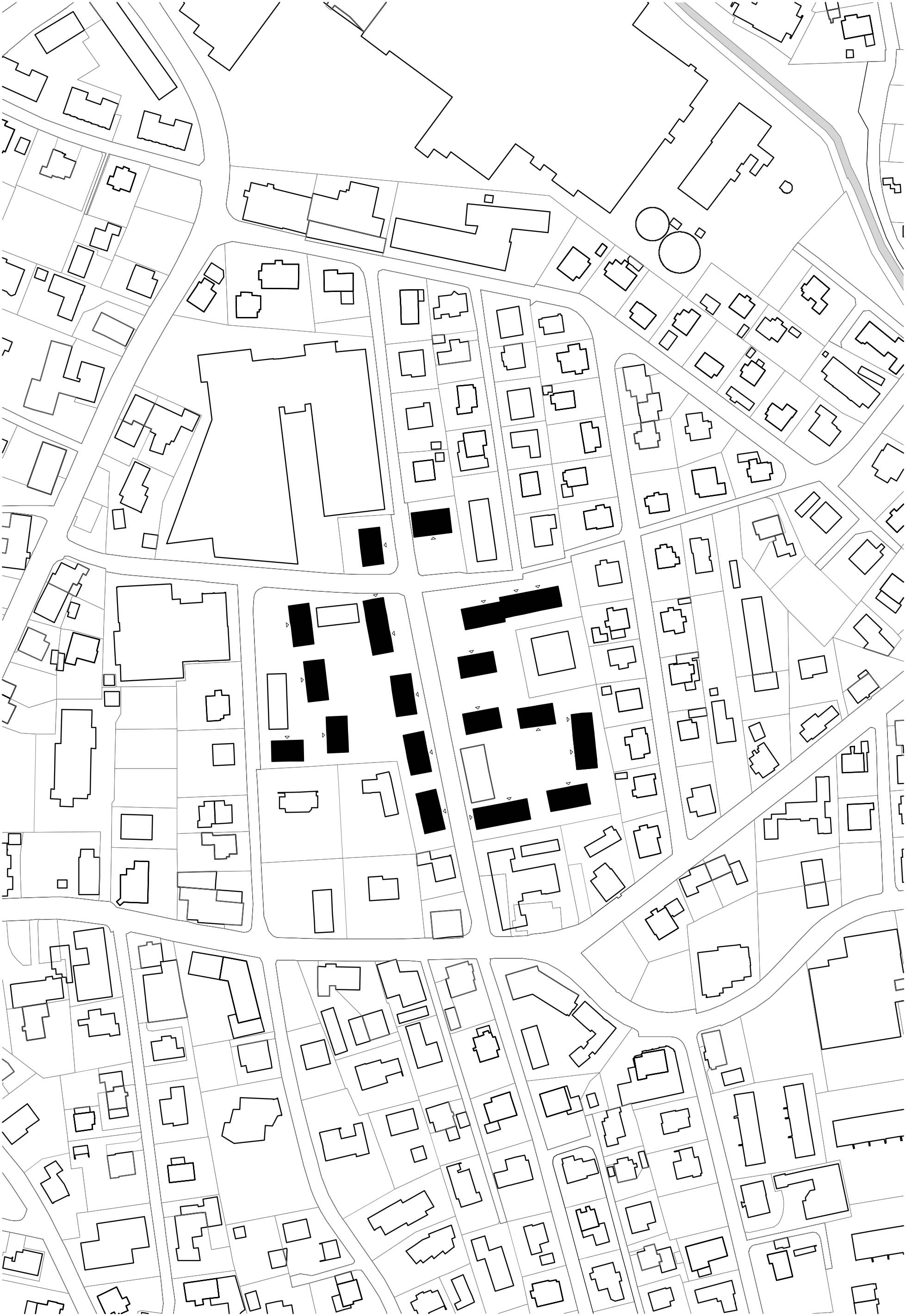

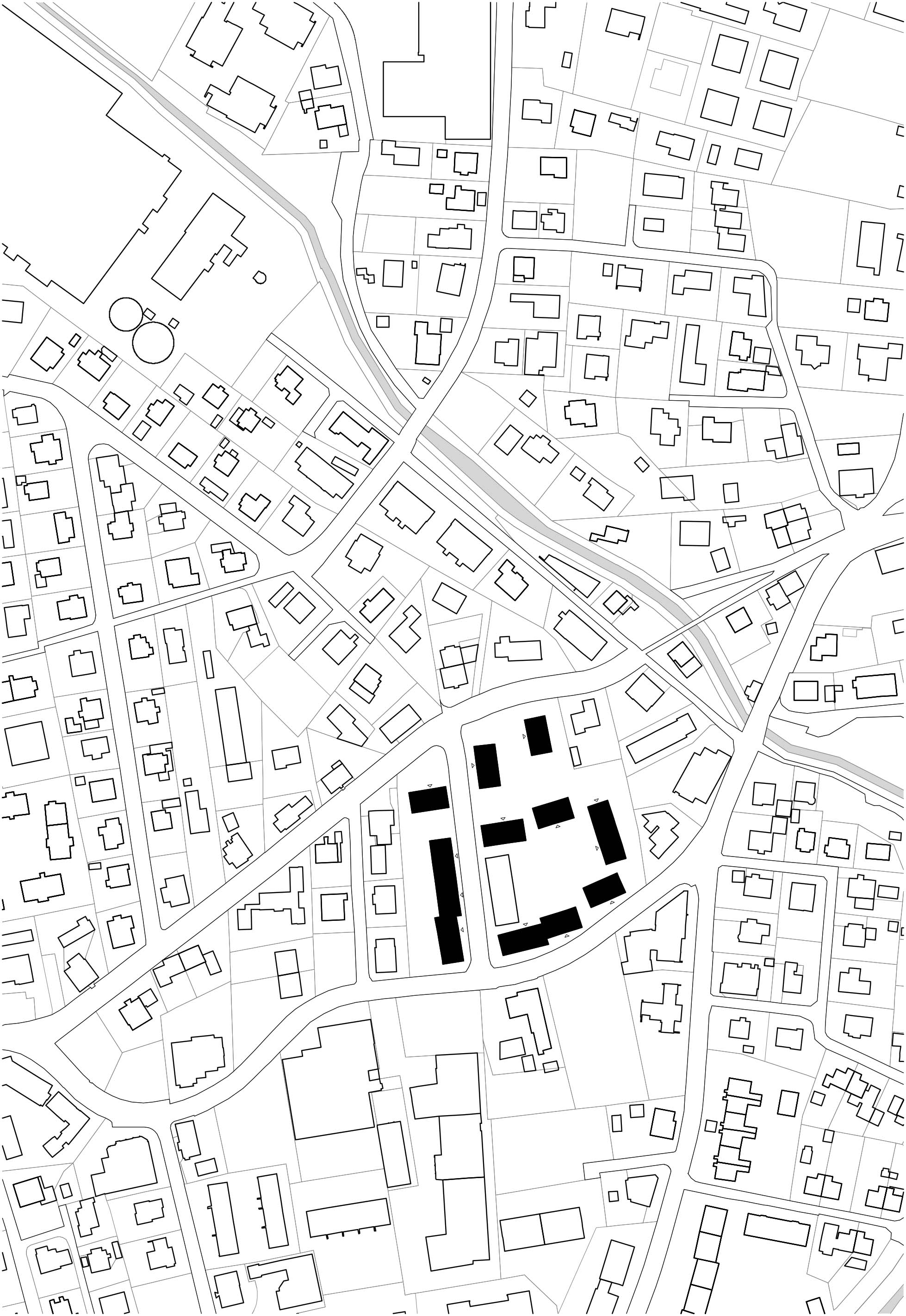

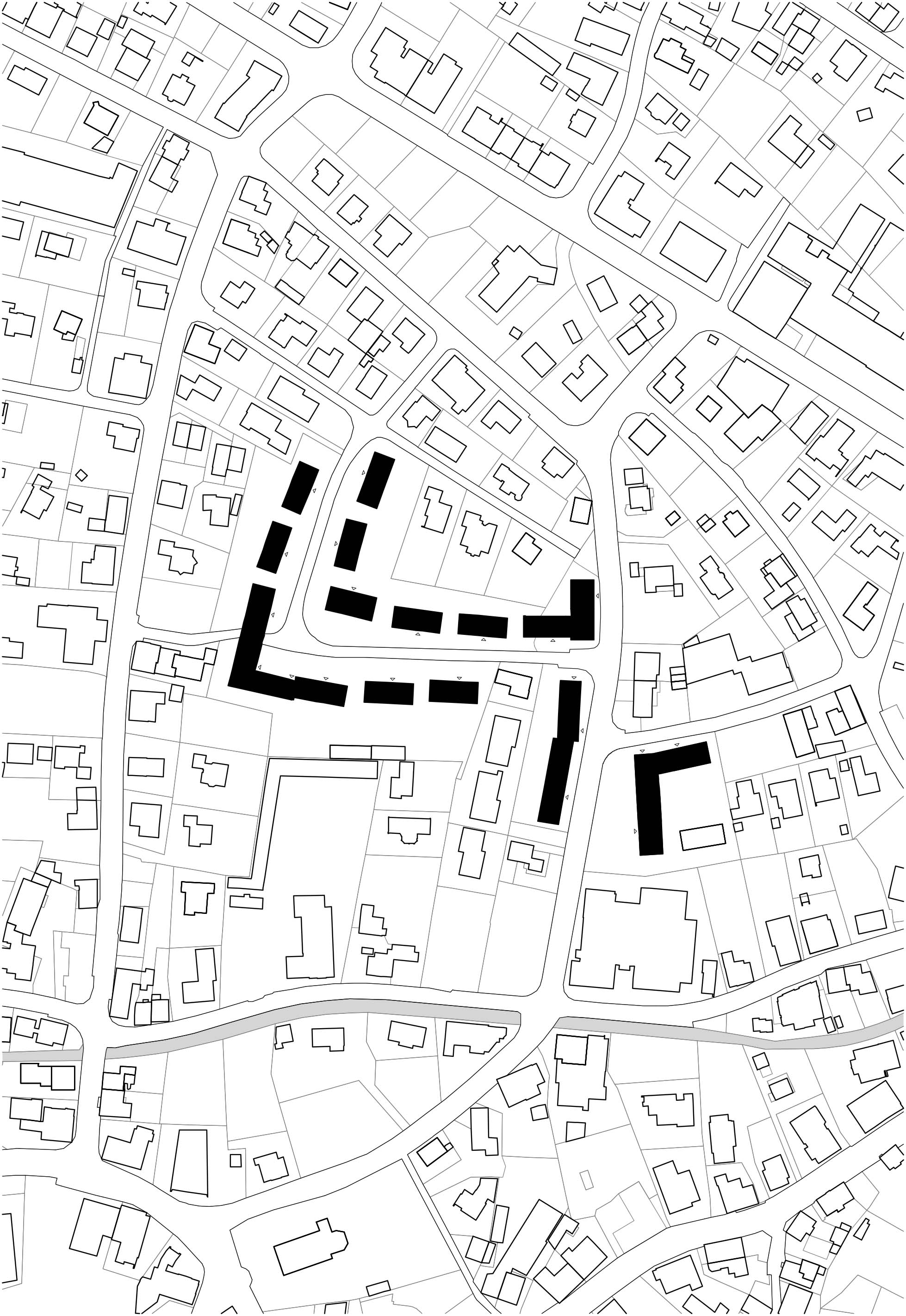

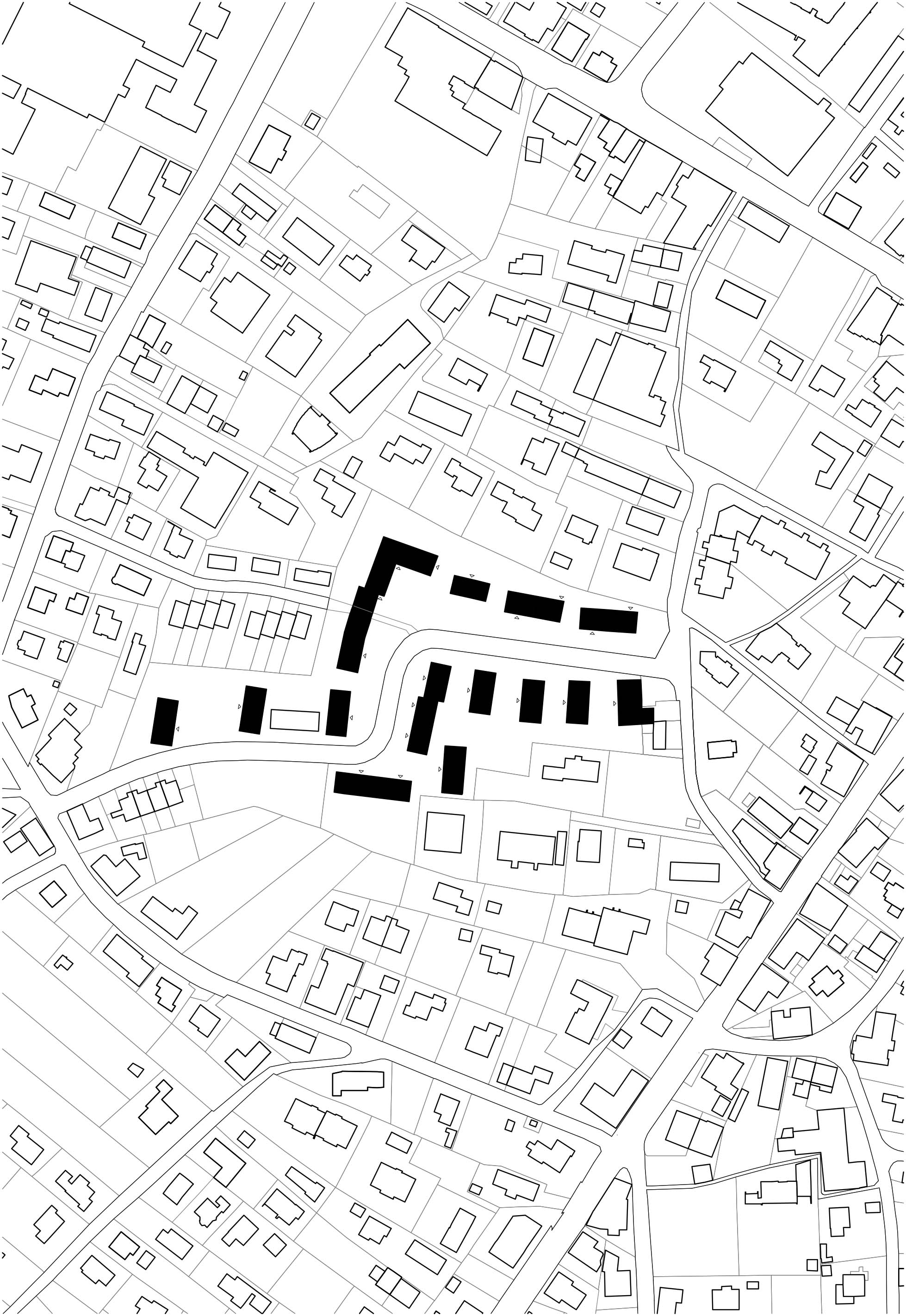

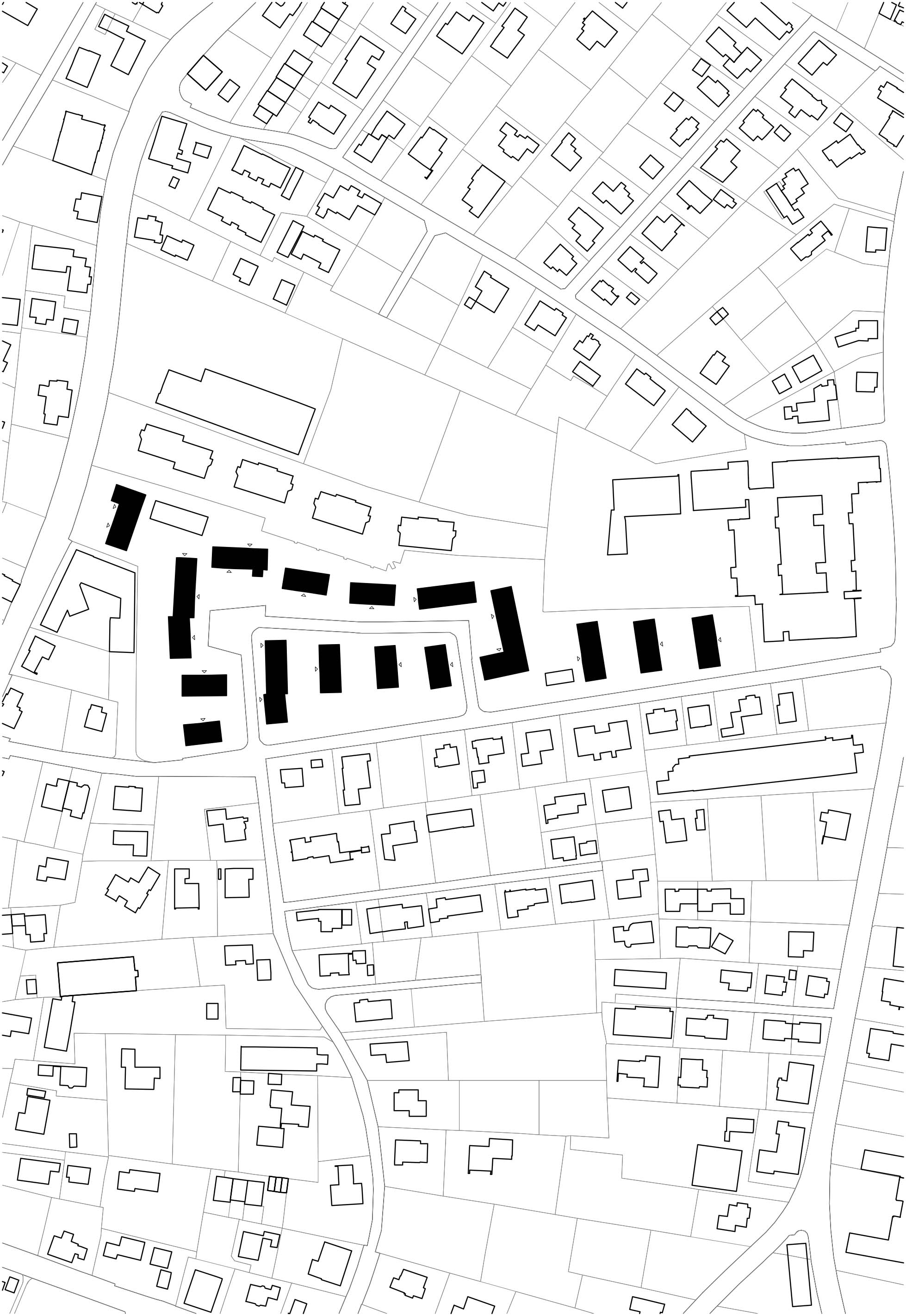

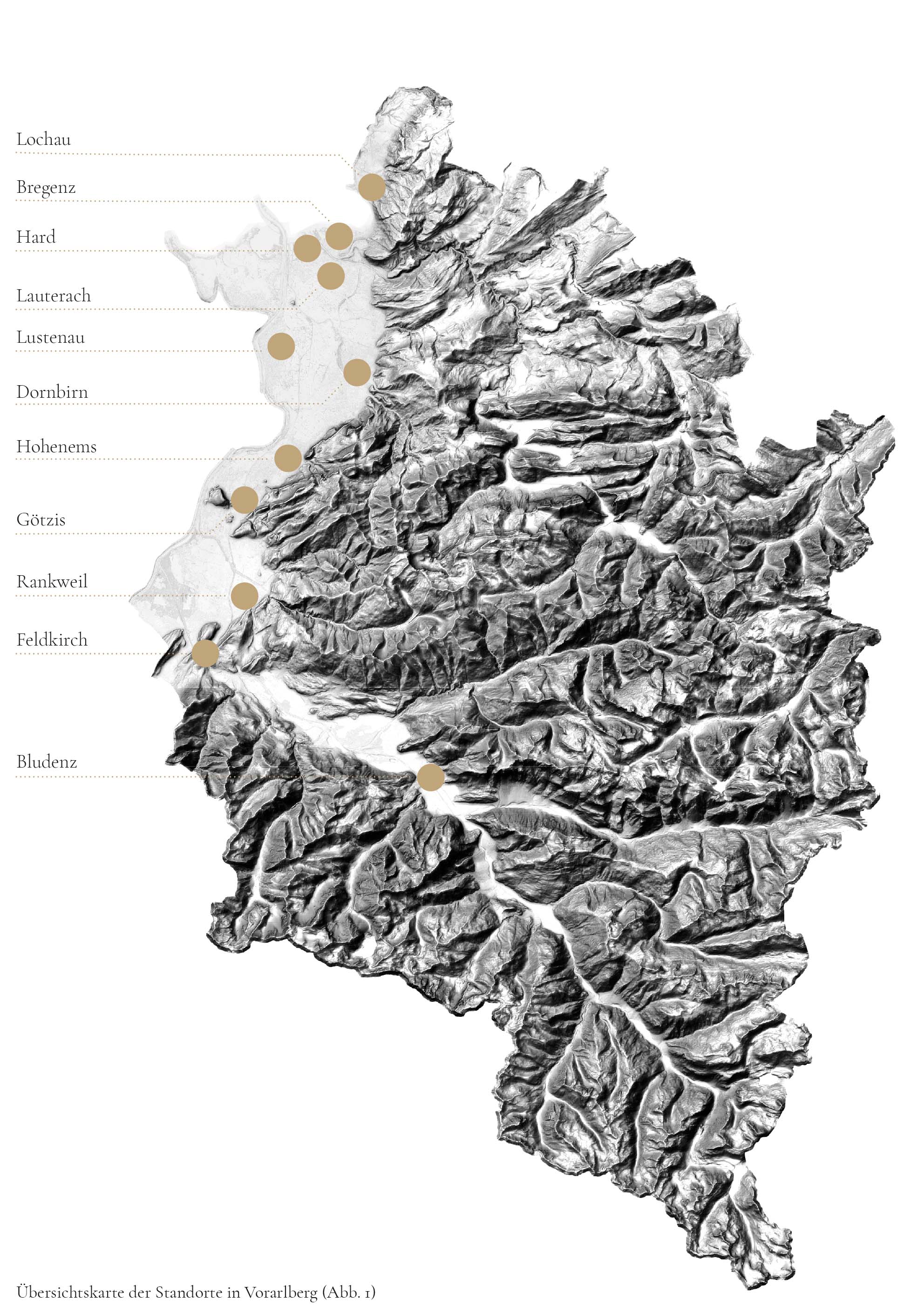

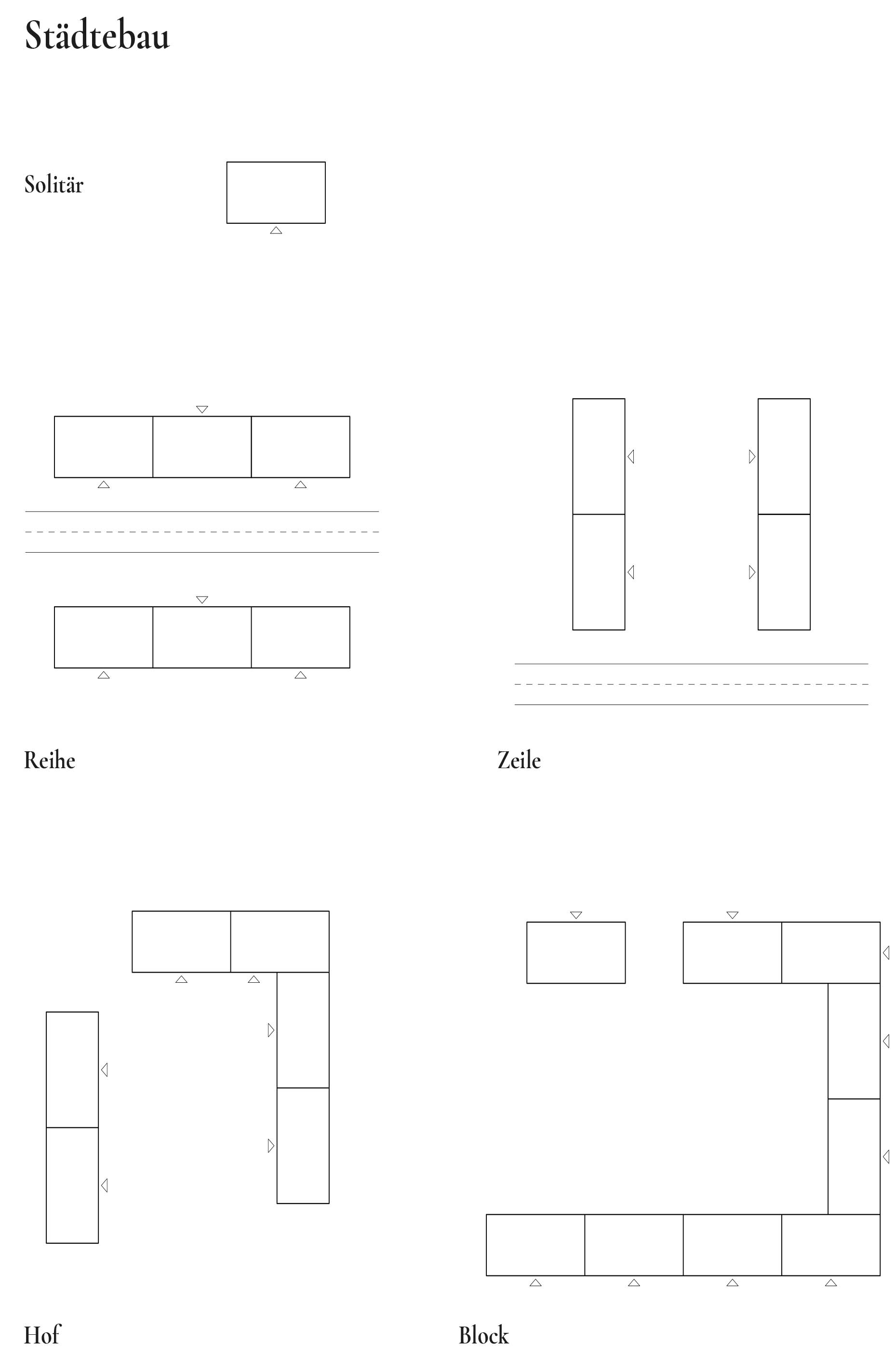

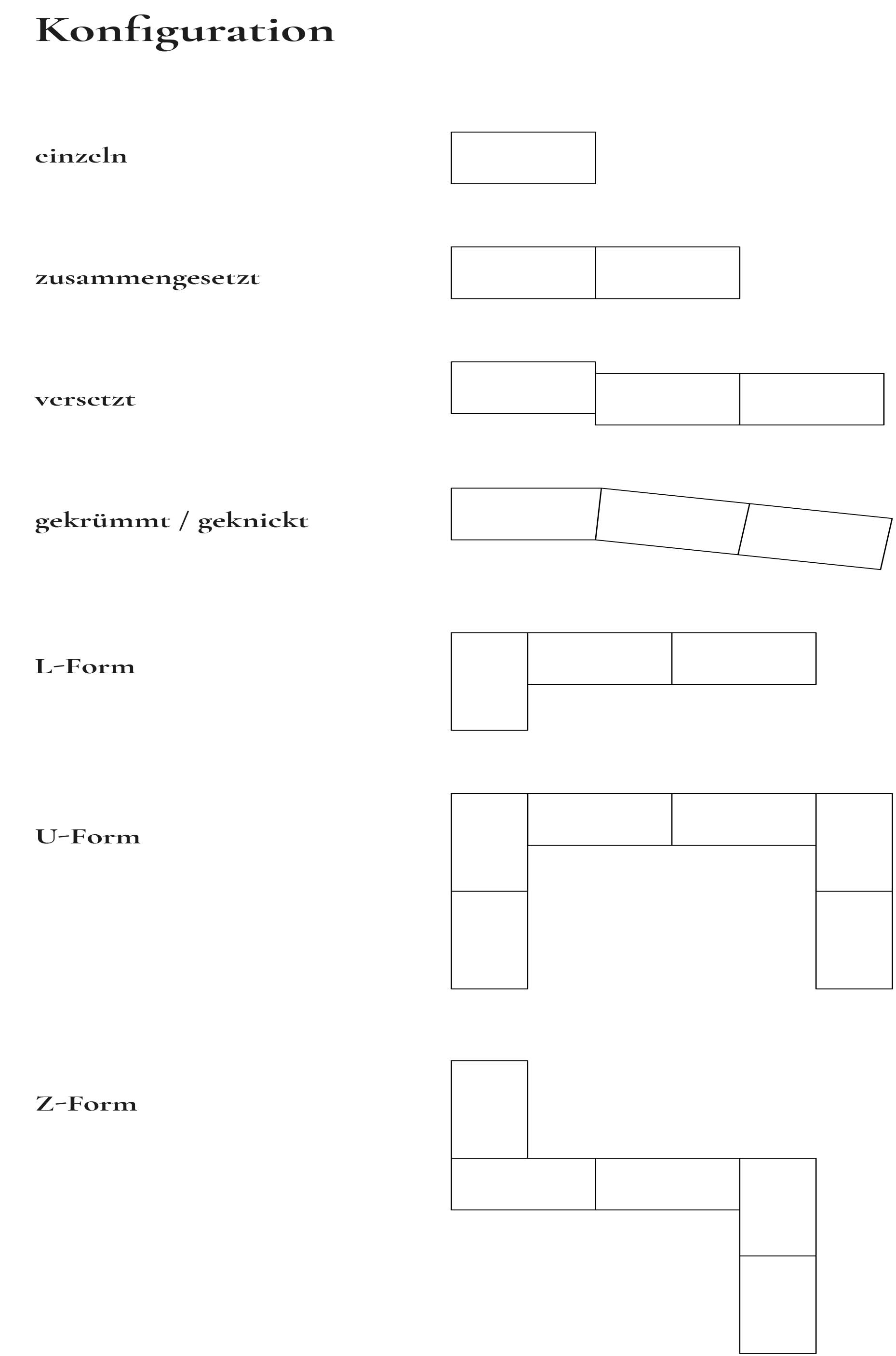

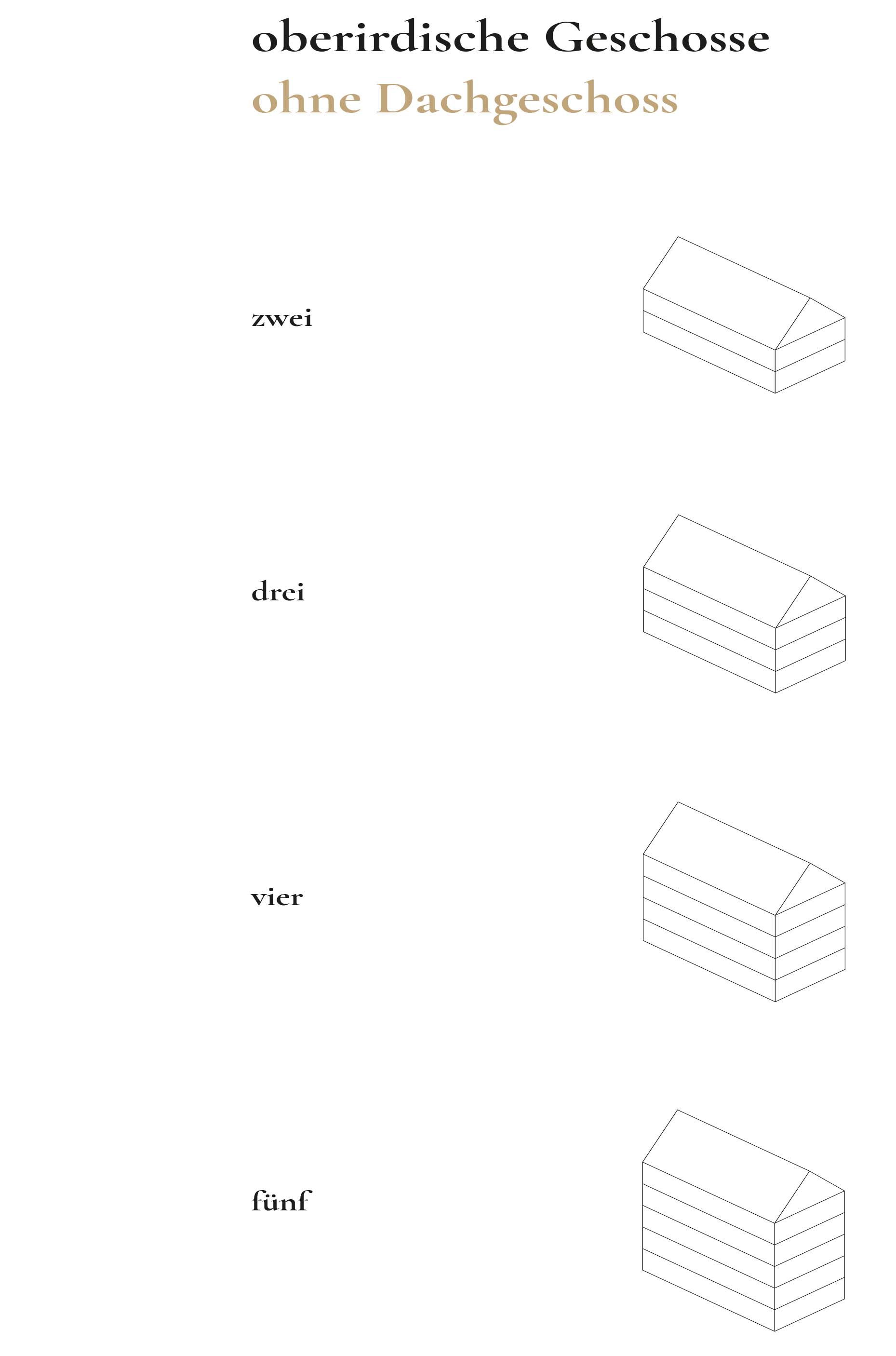

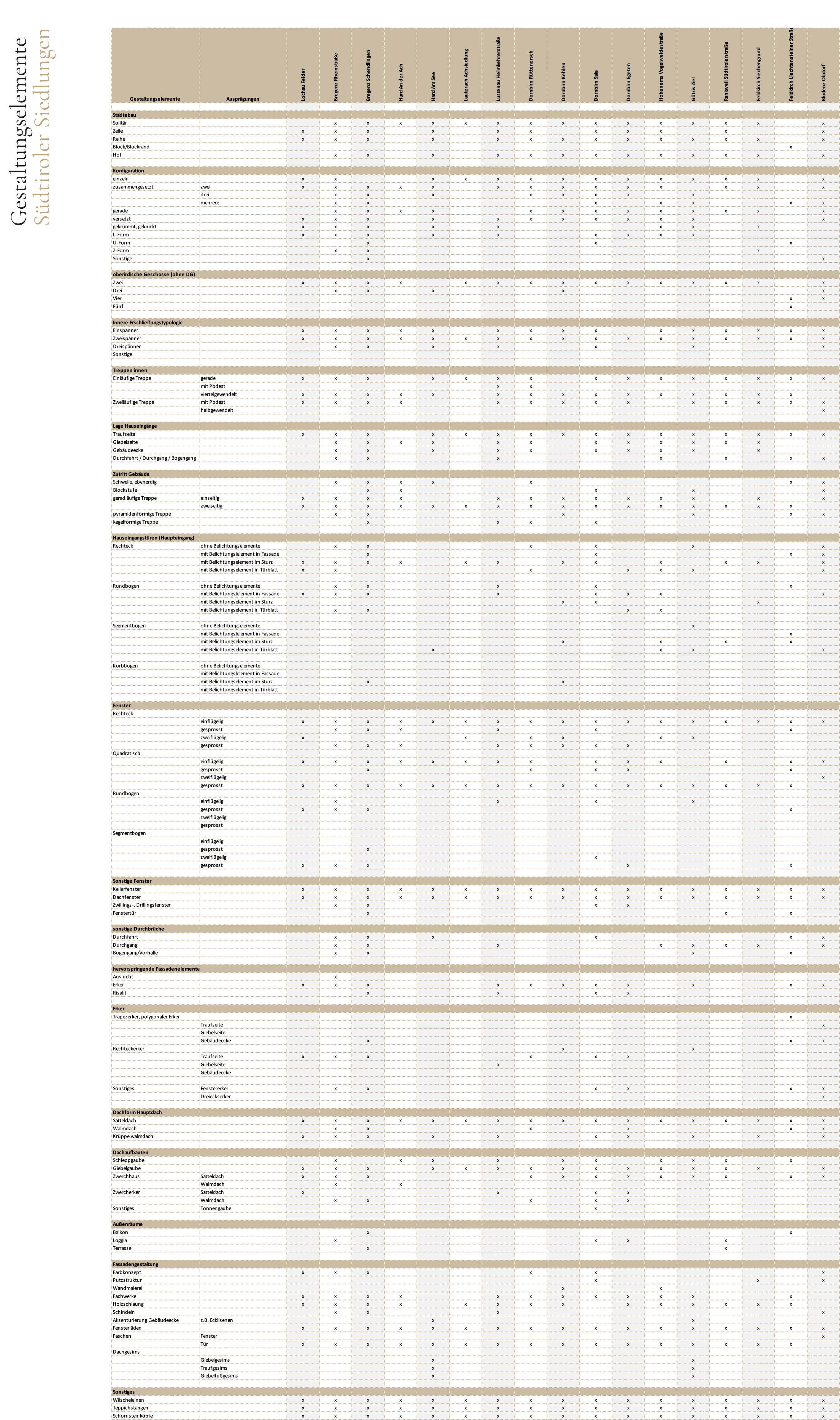

Im Zuge des Hitler-Mussolini-Abkommens von 1939 stand die deutsch- und ladinischsprachige Bevölkerung Südtirols vor der bitteren Wahl, entweder für das Deutsche Reich zu optieren und ihre Heimat zu verlassen oder weiterhin ohne Minderheitenrechte im faschistischen Italien zu verbleiben. Mit der Umsiedlung der Südtiroler_innen erhoffte sich das NS-Regime eine Stärkung der Kriegswirtschaft durch das abgelöste Vermögen, die Erhöhung der Anzahl der Wehrpflichtigen und neue Arbeitskräfte. Obwohl letztlich nur etwa ein Drittel der Optant_innen abwanderte, mussten ungeachtet des damals bereits herrschenden Wohnraummangels schlagartig Unterkünfte für 75.000 Menschen geschaffen werden. Das als „Sondermaßnahme Südtirol“ bezeichnete Wohnbauprogramm erhielt trotz Kriegszustands höchste Priorität und wurde mit Baustoffen und Arbeitskräften ausgestattet. Bis 1945 entstanden in ganz Österreich im Rekordtempo 128 sogenannte Südtiroler Siedlungen. In Vorarlberg wurden insgesamt 17 Anlagen für knapp 11 000 Migrant_innen errichtet. Damit gelten die Südtiroler Siedlungen nicht nur als erste groß angelegte Bauaufgabe, sondern auch als das erste gemeinnützige Wohnbauprogramm in Vorarlberg – wenn auch als Sonderform aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte. Die Anlagen sind bis heute erhalten und stellen wichtige bau- und kulturhistorische Dokumente dar. Aufgrund ihres Alters ist allerdings die Zukunft der Südtiroler Siedlungen ungewiss. Die letzte Generalsanierung liegt bei den meisten Gebäuden rund 25 Jahre zurück, und derzeit ist von Abbruch über Sanierung bis hin zu Nachverdichtung alles möglich. Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurden alle 17 Anlagen hinsichtlich Städtebau, Architektur und weiterer zu erhaltender Besonderheiten dokumentiert und analysiert, mit dem Ziel, Grundlagen für eine bestmögliche Bewahrung zu schaffen.Alle hier hochgeladenen Inhalte sind das eigene Werk der Absolventin oder des Absolventen.