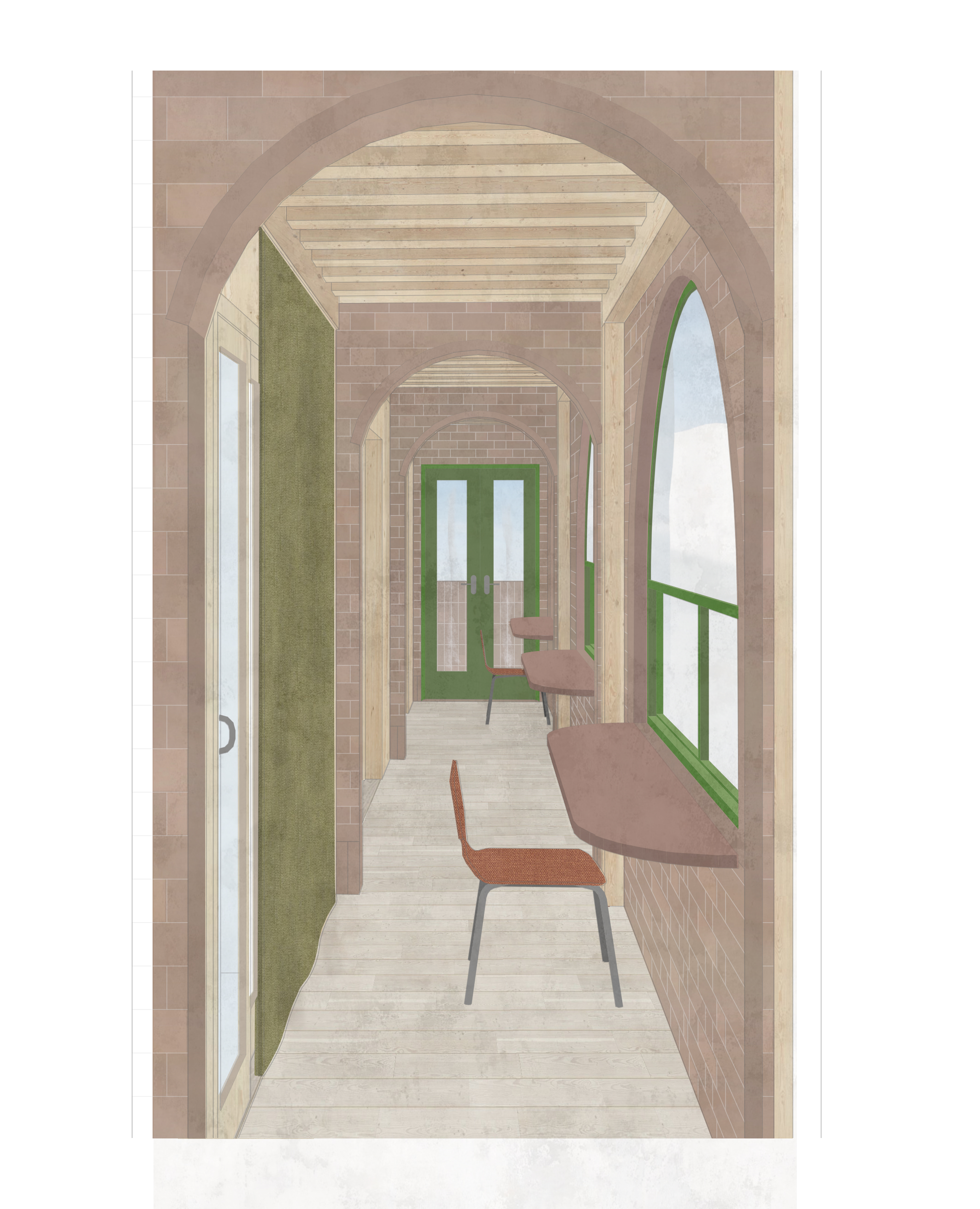

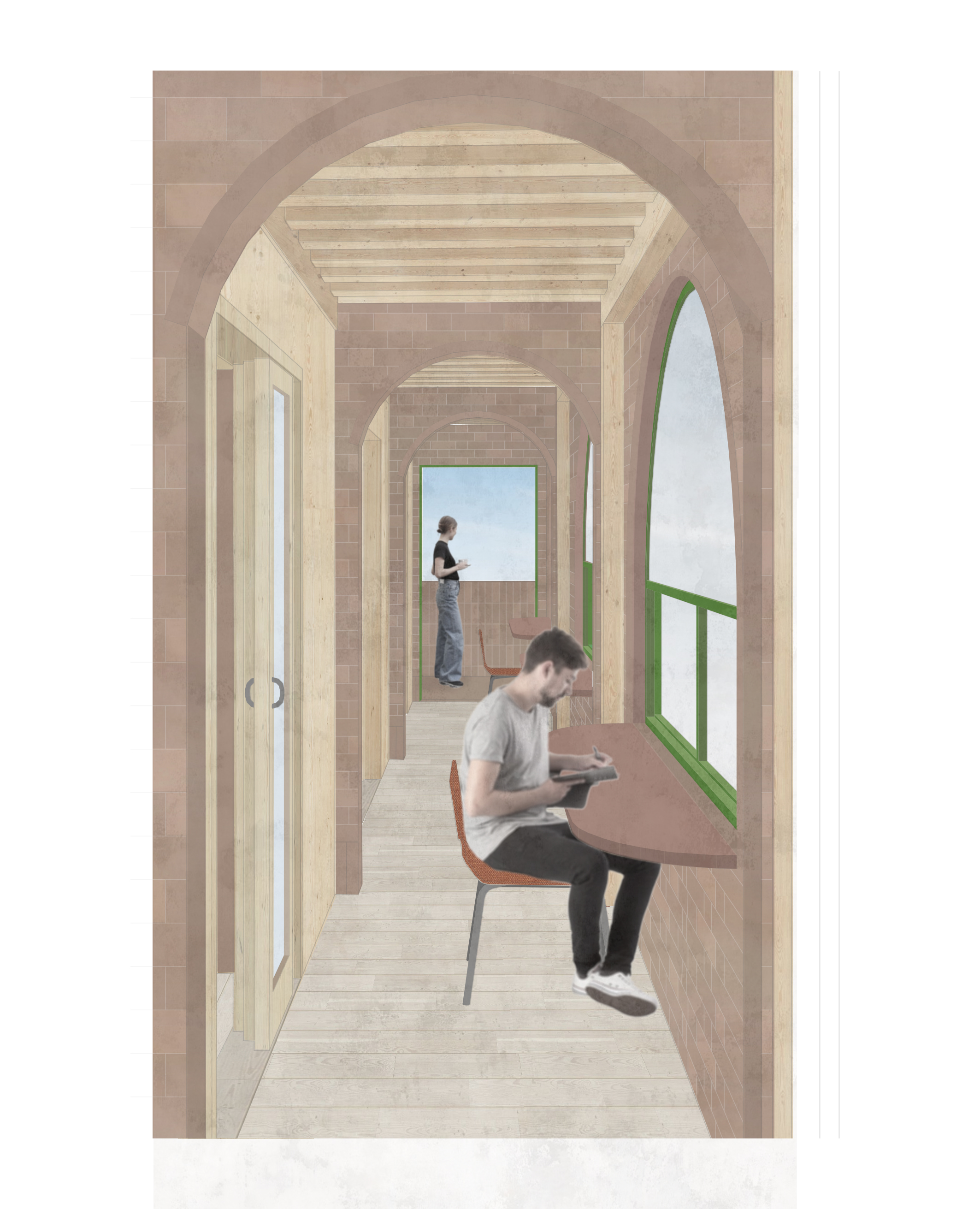

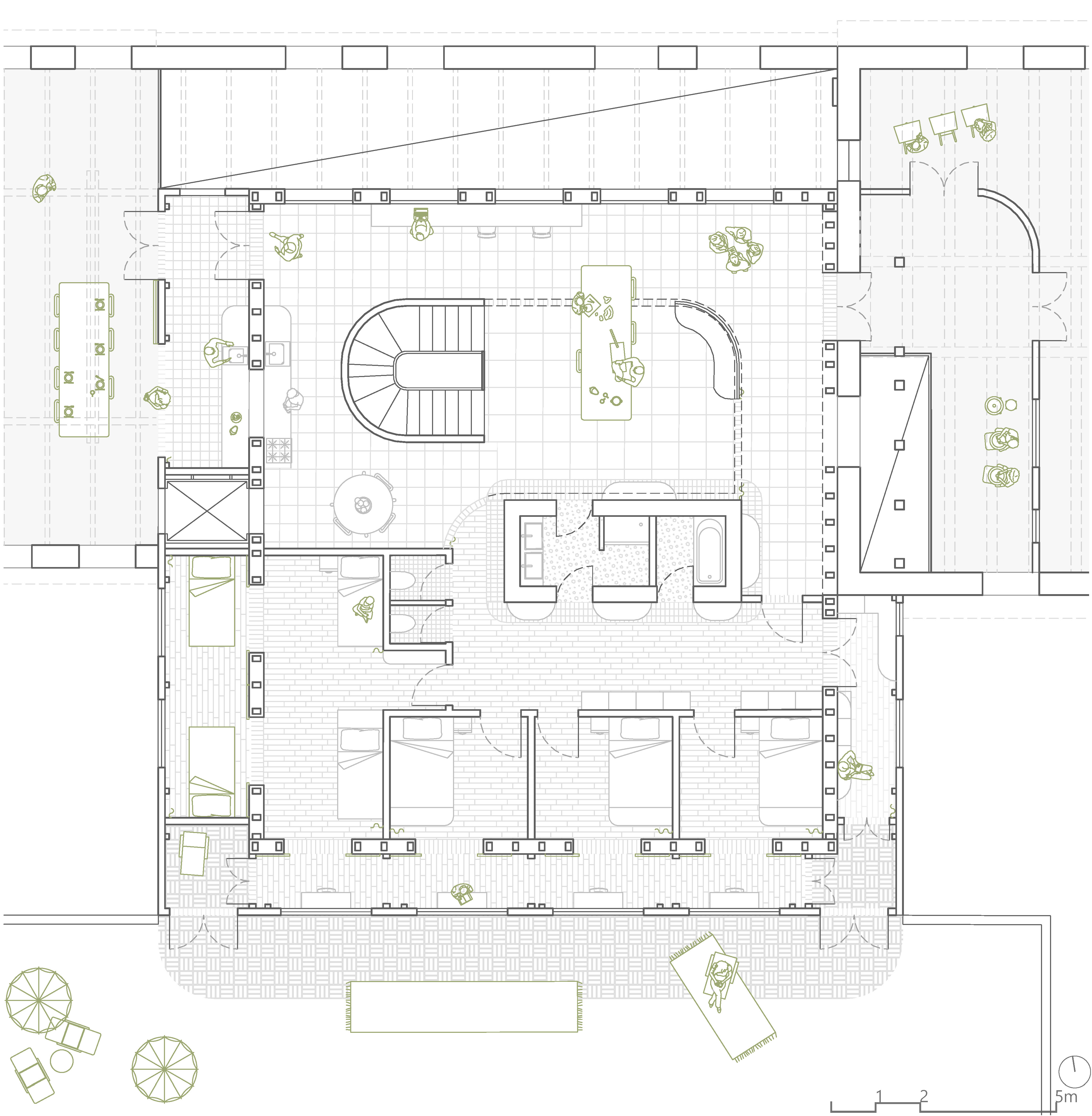

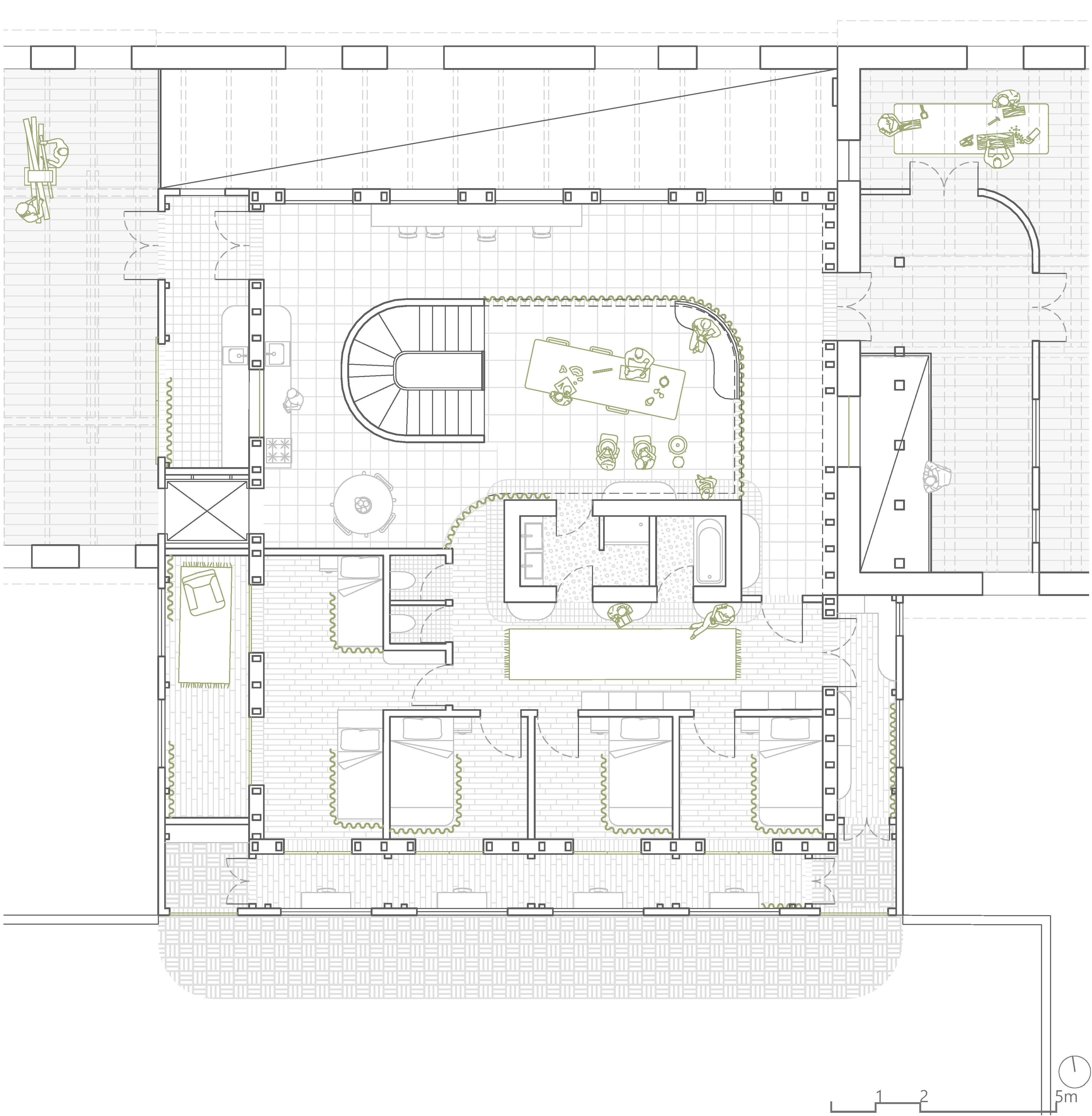

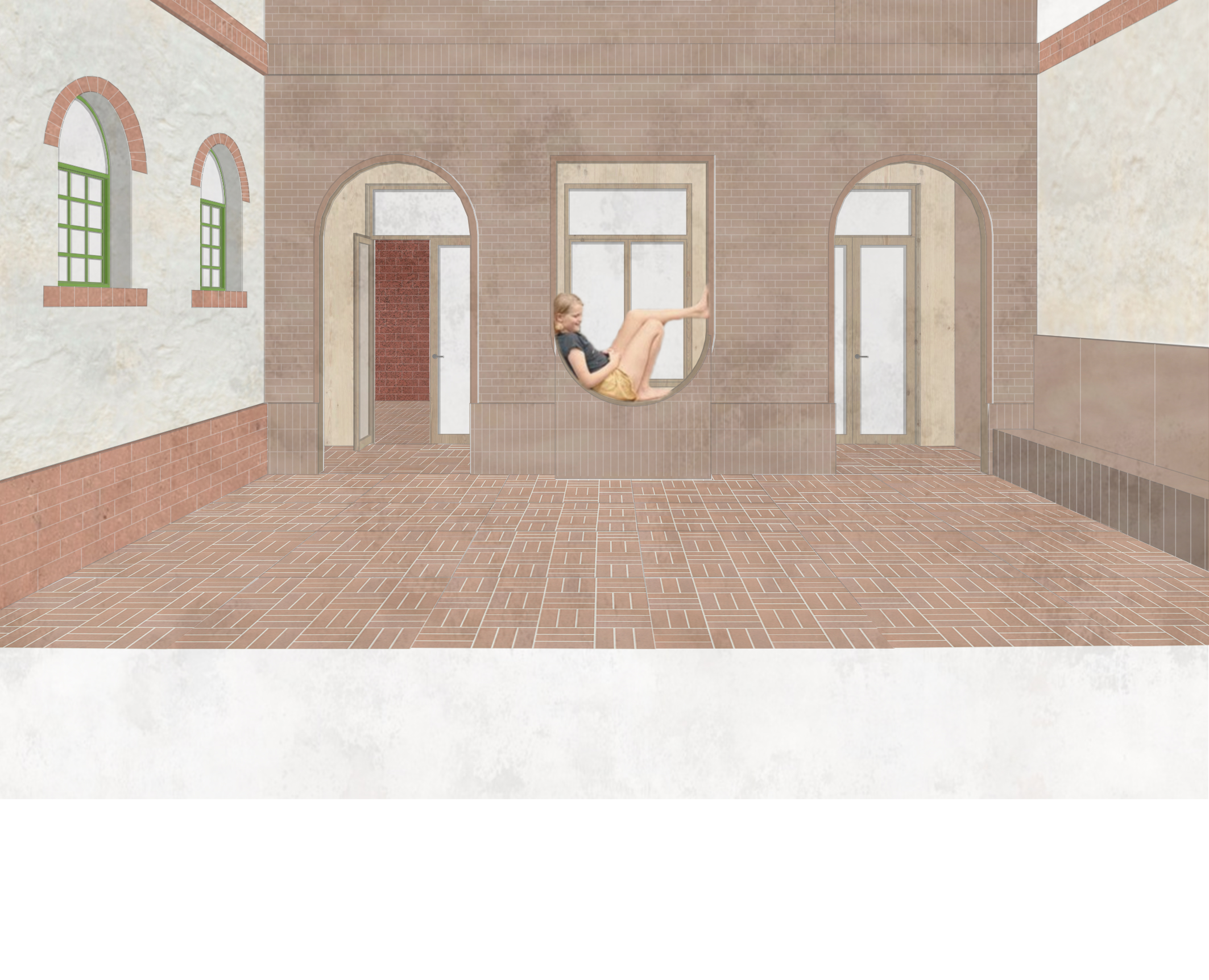

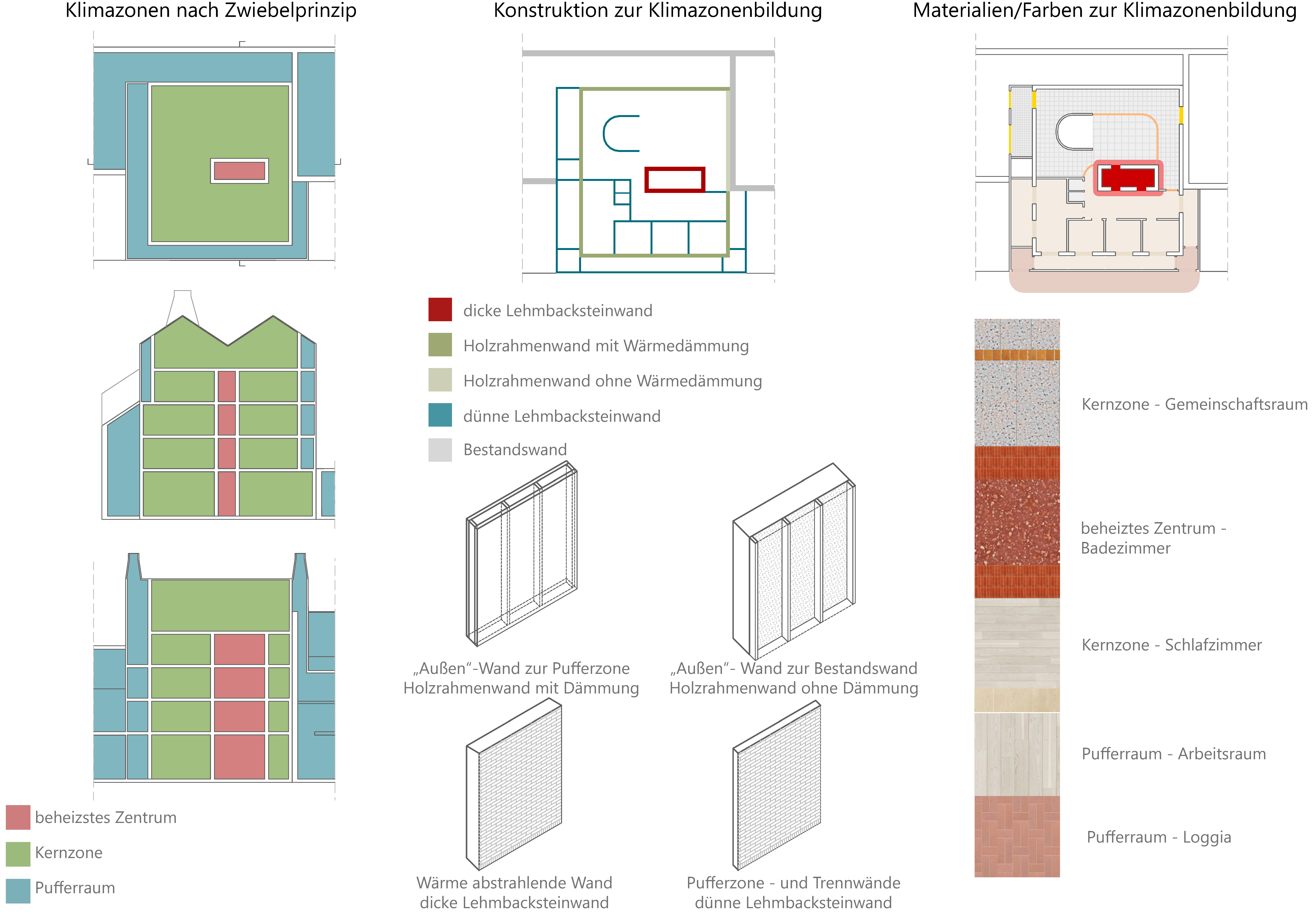

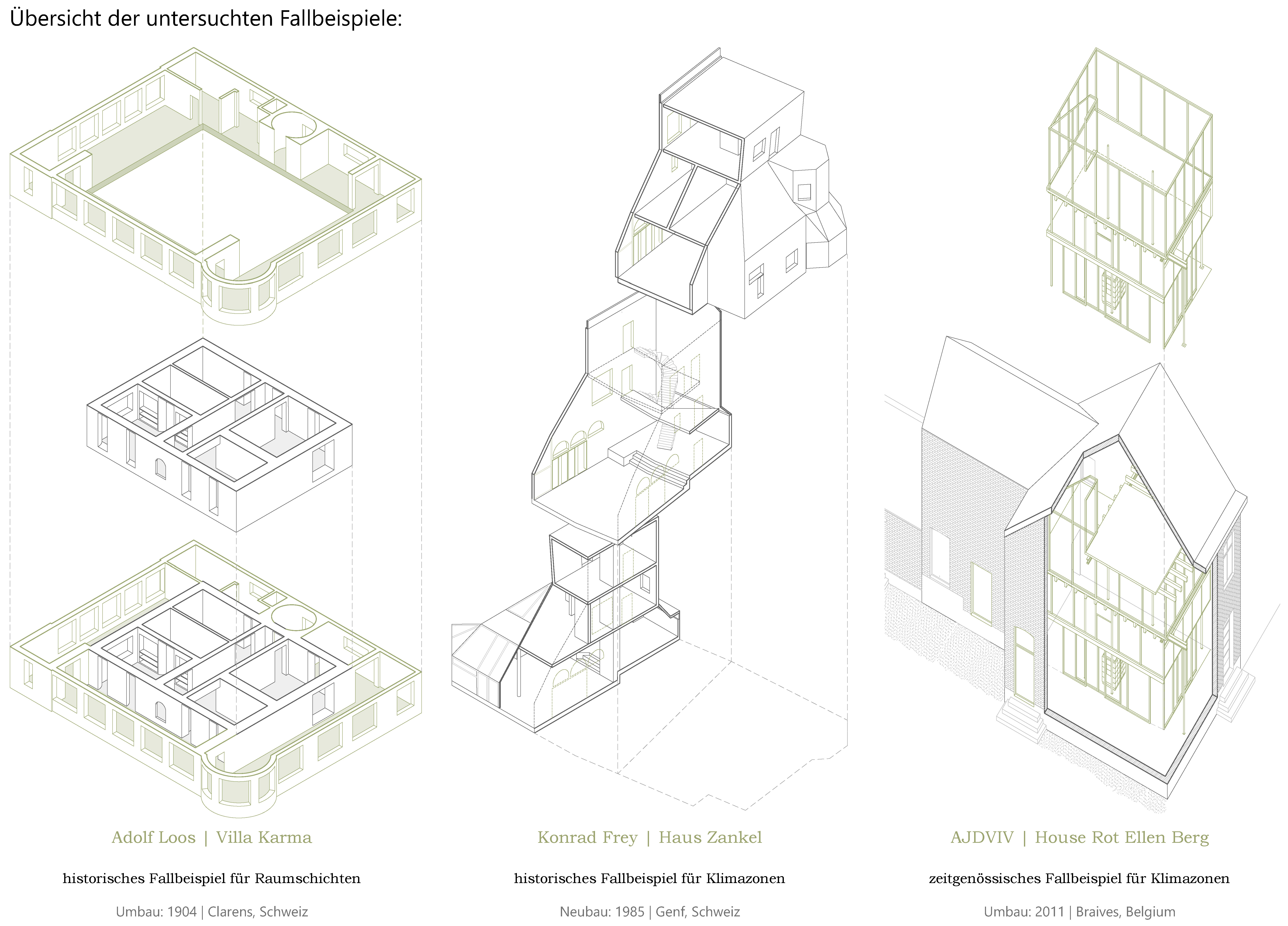

Wie kann Architektur auf veränderte klimatische, soziale und funktionale Anforderungen reagieren, ohne den Bestand aufzugeben? Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Strategie, die räumliche Qualität und klimatische Funktion im Bestand nicht getrennt, sondern in Symbiose betrachtet. Ausgangspunkt ist die architektonische Strategie der Schichtung, die historisch zur Erweiterung des Raums und zeitgenössisch zur Bildung von Klimazonen genutzt wird.Die Analyse der Fallbeispiele Villa Karma, Haus Zankel und Haus Rot-Ellen-Berg zeigt die Potenziale und Grenzen dieser Ansätze aus unterschiedlichen Epochen. Die daraus extrahierten Strategien werden mit theoretischen Überlegungen zu Klimazonen und Schwellenräumen verknüpft und bilden die Grundlage für einen eigenen Entwurf.Die Transformation einer leer stehenden Hofanlage am Stadtrand Wiens überträgt das Prinzip der Schichtung vom städtebaulichen Maßstab bis in die konstruktive Ausformulierung. Das Konzept zur Klimazonenbildung basiert auf drei Schwerpunkten: Zonierung, Konstruktion und Materialität.Als Haupteingriff ersetzt eine neue Mitte den bestehenden Zwischenbau. Sie bildet ein beheiztes Zentrum, um das sich – nach dem Zwiebelprinzip – temperierte und kalte Zonen schichten. Der Bestand wird durch kleinere, gezielte Maßnahmen reaktiviert: Dachöffnungen bringen Licht und Luft in die Tiefe der Räume und sorgen für eine passive Kühlung, Isoliervorhänge ermöglichen flexible Raumkonfigurationen, und die Nutzung passt sich saisonal an. Es entstehen Schwellenräume mit Mehrfachfunktionen, welche die Übergänge nicht nur funktional, sondern auch räumlich und klimatisch definieren. Die gewählten Materialien sind nach ihrer thermischen Funktion positioniert und machen zusammen mit farblichen Akzenten die Temperaturverläufe im Raum lesbar. So verweist die räumliche Gestaltung auch auf die Wandelbarkeit des Programms.Alle hier hochgeladenen Inhalte sind das eigene Werk der Absolventin oder des Absolventen.